TOP PHOTO:©大町市観光協会

北アルプス山麓がワインの産地になるまで

長野県は、その大部分を山地が占める山国ですが、県歌「信濃の国」で4つの平と歌われる盆地を有しています。そのひとつが松本盆地です。

松本盆地は、北は大町市から南は塩尻市まで広がり、そのうち塩尻市を除く一帯を、2013年策定の信州ワインバレー構想では「日本アルプスワインバレー」と呼んでいます。

西側に標高3000m級の山が連なる北アルプスがそびえ、東側は東山と呼ばれる2000m級の山々が続きます。中央にはフォッサマグナの西端である糸魚川静岡構造線が南北に走り、その東西では異なる地層・地質を形成しています。

また、松本盆地にはいくつもの川が流れ込み、複合扇状地を形成しています。おもな河川である梓川と高瀬川は、どちらも北アルプスの槍ヶ岳を水源地とし、梓川は上高地を流れ出て奈良井川と合流し、犀川となって北流します。高瀬川は大町市から南流し、穂高川とともに安曇野市の押野崎で犀川と合流します。

北アルプスの山麓を流れる川は、扇央部では地下に潜って伏流水になってしまうため、安曇野地区はかつて恒常的な貧水地帯でした。一方で扇端部ではしばしば水害に見舞われ、治水の苦労を重ねてきました。

今では水はけの良い扇頂部では果樹栽培、扇央部では堰をしいて稲作が盛んとなり、扇端部では湧水を生かしてワサビ栽培や川魚の養殖が盛んです。

反対側の東山の山麓は比較的なだらかで、西向きの斜面は昔から農地として利用されてきました。なかでも池田町では遊休農地となっていた桑畑を再整備し、1988年からワイン用ブドウが栽培されています。

渋田見の青木原で育ったブドウは「あづみアップル」でワインとなり、中鵜には2009年に「サッポロ安曇野池田ヴィンヤード」が開園しました。沢をはさんで南側の安曇野市明科の天王原地区には「ル・ミリュウ」や「ぼーのふぁーむ」のぶどう畑が広がります。

松本市の四賀地区には、約1500万年前から約800万年前(新生代新第三紀中新世)の地層が広く分布し、保福寺川では世界最古のマッコウクジラの化石が発掘されています。

この地に目をつけて山梨県勝沼市に本社をもつ「大和葡萄酒」は、1990年にいち早くワイナリーをかまえました。そして、よりミネラル分の高いワインをつくるため、海洋性の堆積土でブドウを育てはじめました。

同じく松本市の山辺地区は長野県におけるぶどう栽培発祥の地で、古くは江戸中期に甲州ぶどうが栽培された記録が残ります。ここではJA松本ハイランドの子会社として「山辺ワイナリー」が2002年に創業しています。

2018年に大町市・安曇野市・池田町が広域ワイン特区に認定され、翌年に信州山形ワイン特区に松本市と朝日村を加えた信州松本平ワイン・シードル特区が認定されると、界隈で小規模ワイナリー設立が相次ぎました。今では日本アルプスワインバレーには13軒のワイナリーがあります。

サントリー天然水の工場と水源の森

大町市の松川村境との近く、北アルプスを水源とする豊富な地下水に恵まれた場所に「サントリー天然水 北アルプス信濃の森工場」があります。

餓鬼岳(がきだけ)から流れる乳川(ちがわ)のほとりに駐車場があり、白い花崗岩が堆積する河床を流れる水は、その名のとおりミルクのように白く見えます。せせらぎを横目に進み、幻想的な「青のトンネル」を抜け、木立の中を進むと、木目の美しい「天然水ハウス」が見えてきます。

天然水ハウス内にショップがあり「サントリー天然水」4種(北アルプス・南アルプス・奥大山・阿蘇)がそろう

天然水ハウス奥の「みずのわ広場」までは予約不要で入場可。休日には広場の奥に「みずのわカフェ」がオープンし、ホットドッグやポタージュ、天然水で仕込むクラフトソーダや夏季限定のかき氷などが販売される

事前に申し込んでおけば「サントリー天然水」がつくられている「ものづくり棟」の見学ツアーに参加することができます。

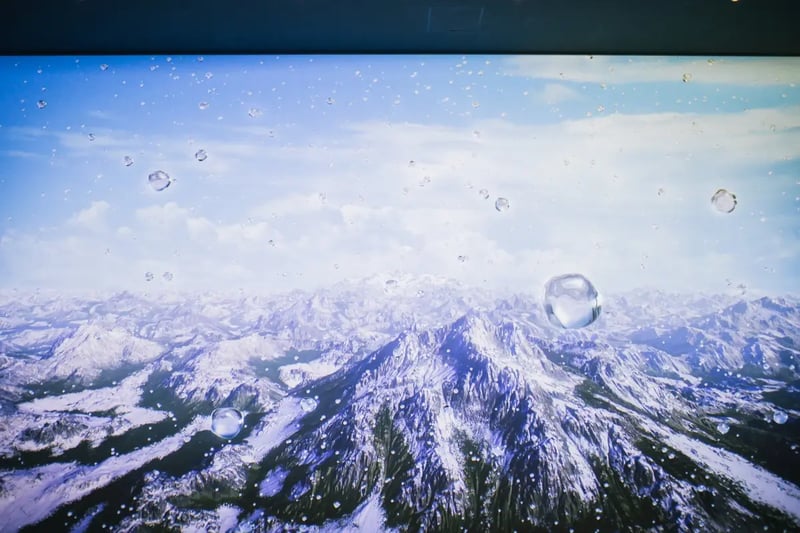

映像やジオラマによって、北アルプスに降る雨や雪が花崗岩などからミネラルを受け取りながら20年以上の歳月をかけて地中深くへ沁み込み、やがて地下に蓄えられた水を汲み上げてサントリー天然水となるまでを追いかけます。

雨が地表から沁み込むためには、スポンジのような土が必要なこと。そのために多様な生き物が暮らす森が必要であること。汲み上げた地下水は濾過や熱殺菌をされ、外気に触れることなくペットボトルに充填されること。ペットボトル自体が同じ工場内で成形されること。そんなことがよく伝わってきます。

見学ツアーは「ウォーターシアター」で北アルプスに降り注ぐ雨の映像からはじまる

説明を聞きながら、北アルプスに降る雨の行方をジオラマで追う。今回は特別にベテランの長谷川浩幸さんが案内してくれた

展示室の奥からは、稼働する製造ラインを見下ろすことができます。この工場で使われる電気は、屋上に設置された太陽光パネルによる自家発電と、再生可能エネルギーによって調達しています。汲み上げた水を殺菌するため、地元の森林組合から購入する木質チップを焚くバイオマスボイラーも使っています。

こうした徹底した取り組みとカーボン・オフセットの仕組みによって、CO2排出実質ゼロを実現しているのです。

展示室奥の窓から工場内を見下ろすことができる。ロボティクスを活用して作業が効率化されている

見学ツアーの最後はラウンジでサントリー天然水を飲みながら、目の前に広がる「天然水の森」と北アルプスを眺める

見学ツアーの最後に案内されたラウンジは、北アルプスに面した窓から豊かな森を見渡せます。木立の奥には国営アルプスあづみの公園(大町・松川地区)が続き、その一角も含めた約441ヘクタールもの広さの「天然水の森」をサントリーが管理し、水源涵養(かんよう)活動を行っています。

水源涵養とは、地表水を土壌に沁み込ませ、地下水として蓄えること。土が硬いと、水は地表を流れてしまい、大雨の際には水害をもたらしかねません。

「降った雨を地下に沁み込ませるためには、スポンジのような、ふかふかな土に覆われていることが必要です」。そして「土をふかふかにしてくれるのは、植物や動物、微生物たちです」

そのためには森を整備する必要があり、木を間伐することで森に光を入れ、小さな植物も根を張れるようにします。多様な植生には、微生物も含めたさまざまな生物が棲みつき、多様な生態系が生まれます。「北アルプスの森にはオオタカが生息しています。豊かな生態系が保たれている証拠です」

こうした森が全国に26か所あり、総面積1万2000ヘクタールを、地域の人やさまざまな分野の専門家とともに管理しています(2024年8月現在)。水を汲み上げるだけでなく、その水源となる地下水を守るため、サントリーは国内工場の水源エリアの森林と生物多用性を保全・再生する活動も行っているのです。

サントリー天然水 北アルプス信濃の森工場

https://www.suntory.co.jp/factory/kitaalps/

住所|大町市常盤8071-1

連絡先|0261-85-2350(受付は9時30分〜11時30分・12時30分〜16時30分)

営業時間|9時30分〜16時30分(最終入場15時30分)

定休日|12~3月は冬季休業

安曇野ワイナリーのミネラル感のあるクリアなワイン

安曇野市の北アルプス山麓を走る県道25号線は「山麓線」と呼ばれます。その山麓線を南下して、松本市との境に位置するのが安曇野市三郷地区です。

地区の真ん中を流れる黒沢川が扇状地を形成し、古くからナシやリンゴなど果樹栽培が盛んです。「安曇野ワイナリー」は、2008年に黒沢川のほとりに設立されました。佐久市に本社を置く真空機器メーカーの樫山工業が運営するワイナリーです。

南フランスの片田舎を彷彿とさせる建物の前にぶどう畑が広がり、正面にはシャルドネとメルローが植えられています。道をはさんだ畑にはカベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、プティ・ヴェルドが植えられ、離れた畑にはソーヴィニヨン・ブランが植えられています。

自社畑で栽培する6品種のほか、竜眼やマスカット・ベーリーAなどの契約農家から仕入れるブドウがあり、周辺農家から仕入れるリンゴもワインとなります。

案内してくださったのは小林薫さん。安曇野ワイナリーのソーヴィニヨン・ブランを飲んでそのおいしさに驚き、異業種から転職してきた

2025年は暑くて雨が少なく、潅水が必要だったという。「病気は少なく、今のところ良いブドウが収穫できそうです」

案内してくれた小林薫さんによると「安曇野の年間降水量は平均1000mm弱。朝夕は涼しく、寒暖差が大きいので、ブドウは熟しても、しっかり酸が残ります」

黒沢川が途中で伏流水となって姿を消すほど一帯は水はけが良く、しかも2025年は灌水が必要なほど雨は少なかったといいます。ブドウは水を求めて地下深くまで根を張り、土壌由来の成分をたっぷり吸い上げます。

そのおかげか「この畑にはミネラル感がある」とのこと。すなわちワインにほのかな塩味や苦味、鉱物のような香りが加わって、より複雑な味わいになるということ。

無料試飲のワイン。左から2本目、赤ワイン用のグリーンボトルに入る「ボー・ブラン」は醸造責任者、加藤彰さんの遊び心があふれる1本。黒ブドウでつくる白ワインで、柑橘系の軽やかな香りとほど良いボディのバランスが秀逸

安曇野ワイナリー自社畑のブドウだけでつくったワインを有料試飲できる

無料の試飲カウンターでは常時4〜6種類のワインをそろえ、さらに本格的なワインや蔵出しの限定ワインが楽しめる有料試飲も用意されています。

また、敷地内にある工房で安曇野産生乳だけを使って生産される「安曇野のむヨーグルト」は、お酒を飲めない人に、あるいはドライバーズドリンクとして人気です。

テラスに出て目の前の美しいぶどう畑を眺めたり、樽の並ぶ半地下のセラーのひんやりした空間に身を置いたり。上高地や白馬を訪れる観光ツアー客も大勢訪れるというだけあって、ワイン目当ての人以外も楽しめるワイナリーなのです。

安曇野ワイナリー

https://www.ch-azumino.com/

住所|安曇野市三郷小倉6687-5

連絡先|0263-77-7700

営業時間|9時〜17時(冬季12〜2月は9時30分〜16時30分)

定休日|年末年始、臨時休業あり

県産ワインと料理が魅力のワインカフェサルト

日本アルプスワインバレーでつくられるワインを、おいしい食事とともに楽しみたい。そこで向かったのは松本市にある「ワインカフェサルト」です。木下真奈美さんが妹の山村千鶴さんとともに営むワインと料理が自慢のお店です。

真奈美さんはJ.A.S.認定ソムリエ・エクセレンスの資格をもち、オーナーソムリエを務め、千鶴さんが料理を担当しています。真奈美さんは、ほかの飲食店で経験を積みながらソムリエ資格を取得。千鶴さんは長らく飲食店に勤務した後、8年前にふたりで店をかまえました。

特徴のひとつは、海外産ワインと並んで長野県産ワインがそろうこと。「本日のグラスワイン」には8〜10種の銘柄が並び、フランス、ドイツ、スペインなどに加えて、長野県産ワインが赤白1種ずつそろい、県産のロゼやオレンジワインが並ぶ日もあります。

取材した日の黒板には、ドメーヌ・ヒロキ(池田町)の「ソーヴィニヨン・ブラン メルキュール2023」とヴィーノ・デッラ・ガッタ・サカキ(坂城町)の「猫パンチ2024」と書かれ、長野県産のシードルやデザートワインもそろっていました。

もうひとつの特徴は、料理がとにかくおいしいこと。この日のメニューから少し書き出すと、赤エビとキノコのアヒージョ、ニュージーランド産牛すじの赤ワイン煮込み(バゲット付き)、真鯛と白ヒラタケのスパゲッティ、鶏レバーペースト。いずれもワインとの相性が良さそうです。

「自由に楽しんでいただきたいので、ペアリングのご提案は特にしていません」と話す真奈美さんに、あえて料理に合わせてワインを選んでもらいました。くわしくは料理の写真とキャプションをご覧いただくとして、どの組み合わせも目を見張るおいしさでした。

「焼きカマンベールと野菜のサラダ」には、ドメーヌ・ド・ユノハラ(松本市)の甘口のシードルを。「ドレッシングにはちみつとレモンを使っているので、その甘さとも良く合います」

カマンベールはフランス・ノルマンディ地方のチーズ。「ノルマンディ地方は、昔はブドウが育たずリンゴを作っていたので、シードルの産地でもあります。だから自然とシードルが合うんです」

「焼きカマンベールと野菜のサラダ」の、みずみずしく美しい野菜は、真奈美さんが丹精する畑から採れたもの。ボリュームたっぷりで、4人でシェアして食べるのがちょうど良いくらい。ちなみに真奈美さんはチーズ・プロフェッショナルの資格ももち、メニューに並ぶチーズ盛り合わせも魅力的です。

近隣ワイナリーとの親交は深く、特に安曇野ワイナリーの醸造責任者を務める加藤彰さんと、ル・ミリュウの斉藤翔さんとは古くからのつきあいがあり、ふたりが安曇野の地でそれぞれのワインづくりに邁進していることを感慨深いと言います。

「パテ・ド・カンパーニュ」に合わせたのは、キリノカ・ワイナリー(辰野町)のピノ・ノワール。2023年は樽を変えて仕込み、「壱」「弐」をリリースした

パテ・ド・カンパーニュは「田舎風パテ」という意味で、フランスの伝統的な肉料理。香味野菜やハーブ、スパイスが効き、スパイシーなピノ・ノワールの味わいとよく合う

「旬野菜のフリット」には、日本ワインコンクールで金賞を受賞したドメーヌ・ヒロキ(池田町)のソーヴィニヨン・ブランを合わせて。「ほのかな樽香がオイリーな野菜によく合います」

「長野県はぶどう栽培に適した条件があって、水がきれいで朝晩は涼しい。来ていただければそんなことを体感しながらワインを飲んでいただけます」。そして真奈美さんは言葉を続けます。

「つくり手が近いことも魅力のひとつ。ドメーヌ・ヒロキや大池ワイン、ドメーヌ・ド・ユノハラなど、応援したくなる人たちがいて、その魅力を紹介できることが何よりうれしいです」

最後に耳寄りな情報を。「2か月に一度やっている『バーナイト』では、グラスワインを20種用意して、長野県産ワインもたくさんお出ししています。予約は必要ありません。気軽にお立ち寄りください」。Instagramで予定を確認して、改めて夜の松本を訪れてみたくなりました。

ワインカフェサルト

https://www.instagram.com/winecafe_sarto/

住所|松本市大手2-6-22

連絡先|0263-36-9333

営業時間|11時30分〜13時30分LO(ランチは火曜休み)、17時〜21時LO

定休日|日・月曜

構成:フィールドデザイン 取材・文:塚田 結子(編集室いとぐち) 撮影:荒井 康太

閲覧に基づくおすすめ記事