桔梗ヶ原は世界に誇るメルローの産地

長野県塩尻市の桔梗ヶ原は、JR塩尻駅を中心にして奈良井川と支流の田川にはさまれた標高700mほどの一帯を指し、長野県のワインづくりではもっとも古い歴史をもつエリアです。

もともと桔梗ヶ原は明治時代になって開拓の手が入りましたが、御嶽山や乗鞍岳などの火山灰に由来する黒ボク土は酸性を示し、水源に乏しく、農作物の栽培には不向きでした。井戸を掘ったり、雨水を溜めたり、先人たちは苦労して水を確保してきました。

薬草や桑の葉など、さまざまな作物が植えられるなか、1890年に入植者のひとりである豊島理喜治(とよしま・りきじ)がブドウの栽培をはじめました。当時は今より冬の寒さが厳しく、複数植えた品種のうち、よく根づいたのはコンコードとナイアガラでした。どちらも北アメリカ原産の耐寒性や耐病性に優れた品種です。

コンコードとナイアガラは当初、おもに生食用に栽培されていましたが、皮が薄く傷みやすいため流通に向かず、次第にほかの品種に押されて需要が落ちていきます。

しかし1930年代に寿屋(現在のサントリー)と大黒葡萄酒(現在のシャトー・メルシャン)の工場が桔梗ヶ原に誘致され、コンコードとナイヤガラは加工用として生かされます。当時、世の中では赤玉ポートワインに代表される甘味ぶどう酒が大流行していました。

1952年に林農園の創業者である林五一によって、桔梗ヶ原にメルローの苗木が植えられました。五一は長野県でいち早く、本格的なワインづくりを志したのです。

五一が山形県から持ち帰り、息子の幹雄とともに植えたメルローは、古木となった1本が今も林農園の畑でブドウを実らせ続けています。

1964年に開催された東京オリンピックを機に、日本でも本格的なワインが飲まれるようになり、1976年には、大黒葡萄酒から社名変更した三楽オーシャンの塩尻分場長だった浅井昭吾(麻井宇介のペンネームで知られる)が契約農家に呼びかけ、林五一の尽力もあって、桔梗ヶ原一帯でメルローの栽培がはじまりました。

そして1985年秋。メルローがひときわ優れた出来であったことから「シャトー・メルシャン信州桔梗ヶ原メルロー1985」がつくられます。そのワインが1989年、国際ワインコンクールで大金賞を受賞し、桔梗ヶ原のメルローは世界に名を馳せます。

今や桔梗ヶ原一帯はNAGANO WINEの先進地として新たなワイナリーの設立が続き、その数は2025年で塩尻市志学館高校を含めて17軒に上ります。

近年では標高700〜850m前後の片丘や柿沢地区でもぶどう栽培がはじまり、以前から良質なぶどう産地である岩垂原(いわだれはら)や洗馬(せば)地区とも合わせ、桔梗ヶ原を中心にしてぶどう畑が広がっています。

塩尻ワインタクシーと塩尻観光ワインガイド

ぶどう畑の中に点在するワイナリーをめぐり、試飲を楽しみながら、ワインやこの地のことをもっと知りたい。そんな要望に応えてくれるのが、塩尻市観光協会が企画・実施する「塩尻ワインタクシー」です。

桔梗ヶ原コース・片丘コース・広域コースから選び、JR塩尻駅・塩尻市内の宿泊施設・信州まつもと空港のいずれかを発着場所に指定してタクシーに乗り、同乗する「塩尻観光ワインガイド」の案内のもと、ワイナリーやぶどう畑をめぐります。

9月上旬のある日、JR塩尻駅の西口から塩尻ワインタクシーに乗り込みました。この日のドライバーは美勢(みせ)タクシーの若林美奈さん。そして同乗してくれた塩尻観光ワインガイドは、梨本澄子さん。梨本さんはJ.W.E.C.日本ワインマスターの資格をもち、さらに長野県テロワールツーリズム(ワイン)ガイド養成プログラムを受講して、2026年からテロワールツーリズム(ワイン)ガイドとしても活動していく予定です。

塩尻観光ワインガイドは、地元の風土やワインについて学ぶ養成講座を1年間受講し、さらに試験を経て塩尻市から認定された制度で、2011年から4年間実施され、梨本さんを含め70人ほどのガイドが誕生し、現在は20人ほどが活動しています。

「塩尻観光ワインガイドの多くは塩尻市近郊に住み、毎日テロワールを感じながら生活しています。ぶどう農家さんやワイナリーの方とも仲が良く、地元でしか知り得ない知識を持っています」と梨本さんは言います。

「塩尻は、畑のある地区もブドウ品種も多種多様で、ガイドも多種多様。私たちにマニュアルはなく、それぞれが身をもって体験したことを、みなさんにお伝えしています。ガイドの多様さも塩尻のワインの魅力のひとつと思ってもらえたらうれしいです」

そんな梨本さんの案内で、桔梗ヶ原のワイナリーやぶどう畑をめぐります。

塩尻ワインタクシー

https://lnky.jp/k5odnci

料金|21,900円/1〜3人で1台

所要時間|2時間

備考|2週間前までに予約が必要

長野県でもっとも古い歴史をもつ五一わいん

JR塩尻駅西口を出発してすぐの建物を指して、梨本さんが教えてくれたのは「サントリー塩尻ワイナリー」です。赤玉ポートワインの原料工場として1936年に建てられ、今も赤玉の原料をつくりつつ、高品質の日本ワインを生産しています。

平日10〜16時のみワインの購入はできますが、一般向けの見学は行っておらず、タクシーの車窓から、設立後間もなく建てられた屋根の低い半地下式の木造貯蔵庫を見ることができました。

美しく整えられた棚仕立てや垣根仕立てのぶどう畑が続く風景のなか、桔梗ヶ原の歴史や風土についての話を聞きながら、道中もワインの魅力に触れることができるのはワインタクシーならでは。

途中の交差点では「桔梗ヶ原はワイン好きからすれば聖地。信号機の桔梗ヶ原という看板を背景に記念写真を撮る方がいます」と梨本さん。

そして桔梗ヶ原のメルローを世界に知らしめ、今も少数精鋭で日本トップクラスのワインをつくる「シャトーメルシャン桔梗ヶ原ワイナリー」の横を通ります。ここは1年に数回だけ一般公開をしてワインの有料テイスティングと販売を行い、日程が合えばワインタクシーで訪れることができます。

到着したのは「五一わいん」の醸造元として知られる林農園。長野県で一番古い歴史のあるワイナリーです。1911年に創業者の林五一が果樹栽培をはじめ、1919年からワイン醸造を行っています。

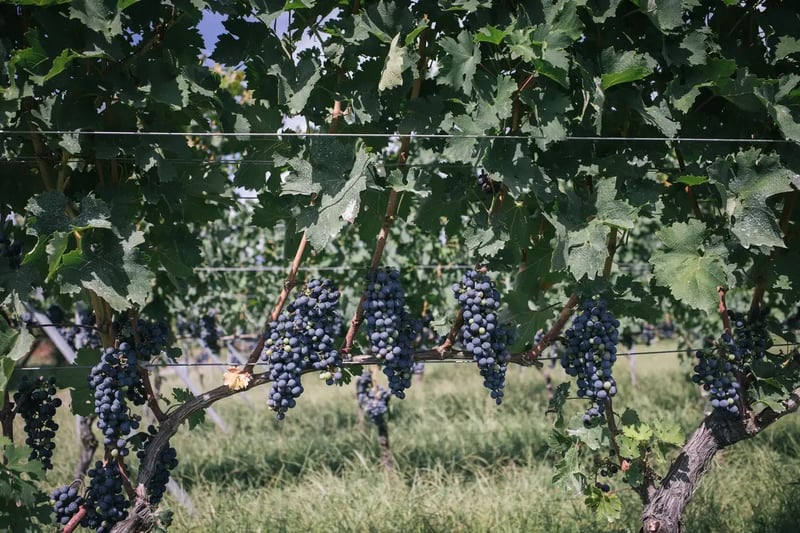

ぶどう畑では、間もなく収穫のはじまるブドウがたわわに実っていました。メルロー畑の一角には、桔梗ヶ原のメルロー発祥の古木が残ります。梨本さんに言われてよく見ると、太い幹はうねってハート型に見えます。

五一わいんならではの「ハヤシ・スマート方式」による棚仕立ての畑を歩く。収穫間近のブドウから甘い芳香が漂ってくる

「昔からぶどう畑にバラを植えるのは、病害や虫害の予兆を知るため。化学の力が発展した今では見た目の美しさが大きな理由です」(梨本さん)

ブドウの芳香が漂うなか、梨本さんの説明を聞きながら畑を一周。ぶどう畑はいつでも無料で見学できますが、五一わいんならではの棚仕立てやメルロー栽培の歴史について、また、この地の気候や土壌、生育条件についてなど話を聞きながらめぐると、目の前のブドウがどれだけ大切に育てられ、どうやっておいしいワインになるのか、つくり手の熱い思いを知ることができます。

真空式のワインサーバーが据えられ、抜栓後の品質が保たれる

「塩尻ナイヤガラ」と、自社畑の選りすぐりのブドウを使った「桔梗ヶ原メルロ」を試飲

売店には、自社畑のブドウを中心に契約農家の厳選されたブドウを使ったエステートシリーズや、塩尻産のブドウでつくる塩尻シリーズなど、たくさんのワインが並んでいます。奥には有料試飲用のワインサーバーが据えられ、6種類のワインが用意されています。

その中から試飲したのは、桔梗ヶ原のぶどう栽培を支えてきたナイアガラと、(親しみを込めて)五一さんが栽培を成功させたメルロー。ナイアガラはフルーティな香りとさわやかな酸味が際立ちます。メルローは果実や土の香りを凝縮したような、まさに桔梗ヶ原のテロワールを感じる味わいでした。

林農園 五一わいん

https://www.goichiwine.co.jp/

住所|塩尻市宗賀1298-170

連絡先|0263-52-7911

営業時間|9時〜16時30分(試飲は16時まで)

定休日|年末年始

備考|有料試飲あり、農場見学は無料

湧水と地下セラーのある信濃ワイン

次に向かったのは「信濃ワイン」です。1916年、まだ養蚕が盛んな頃に広大な桑畑の一角にコンコードが植えられたのがはじまりです。1920年の戦後恐慌で生糸の相場が暴落すると、いくつもの製糸家が廃業に追い込まれ、桔梗ヶ原でも多くの農家が桑からぶどう栽培へ移行したといいます。

五一わいんから出発してほどなく、道は大きく蛇行しながら下っていきます。信濃ワインまで車で2分、歩けば10分ほどの道のりですが、奈良井川の右岸は河岸段丘を形成しています。「せまい区間で土壌も変化して、地域ごとに個性豊かなワインがつくられるのは塩尻の特徴です」と梨本さんは言います。

古来、水に恵まれない桔梗ヶ原にあって、奈良井川の河岸段丘の下部に位置する信濃ワインの敷地には水が湧いています。旧大田村にあたり「太田清水」と呼ばれ、平安時代に木曽義仲がこの水で馬を休めたと伝わります。

「ワインに水は一滴も入りません。同じ醸造酒でも、 そこがビールや日本酒とはちがいます。だからワインには土地の個性が現れやすく、原料となるブドウがとても大事なんです」と梨本さん。そして「この水が地下のセラーを冷やしているんですよ」

その言葉に促されて、売店から地下セラーへ。セラーの中はひんやりとして、しっとりした薄暗い空間にはぎっしり樽が置かれ、棚一面にボトルが並べられています。この温度と湿度が維持されているのは、セラーのまわりに地下水が流れているから。

庫内には静かなクラシック音楽が流れ、梨本さんによると「ワインに音楽を聴かせているんです。1/f(エフ分のいち)のゆらぎが人にいい影響を与えるように、ワインの発酵は微生物によるものですから、ワインにもいい影響があるのかもしれませんね」

地下セラーの棚には、かなり古いヴィンテージのワインも並んでいる

有料試飲は銘柄に応じて250〜400円。ナイアガラのワインを蒸留したブランデーも800円で試飲できる

ショップに戻り、有料試飲をすることに。いただいたのは氷熟仕込み「氷花の舞」。ナイアガラを醸した極甘口のデザートワインで、ブドウがぎゅっと凝縮された香りと味わいです。濃い甘さながら、後味はさわやか。梨本さんに「アイスクリームにかけてもおいしいですよ」と言われ、ぜひ試してみたいと、自分へのおみやげに買い求めました。

最後に立ち寄った「アルプスワイン」の畑は、五一わいんや信濃ワインのある桔梗ヶ原から奈良井川を渡った対岸にあります。「奈良井川の右岸が桔梗ヶ原、左岸が岩垂原です。フランスのワイン産地・ボルドーの右岸が桔梗ヶ原、左岸が岩垂原の土壌と似ているといわれるんですよ」

梨本さんがワインガイドになったのは、塩尻のメルローに出会い「日本でもこんなに高品質なワインがつくられるのか」と衝撃を受けたことがきっかけだといいます。一緒にワイナリーや畑をめぐるうち、梨本さんのワインへの尽きぬ思いに感化され、この地のワインがもっと飲みたくなりました。

信濃ワイン

https://sinanowine.co.jp/

住所|塩尻市洗馬783

連絡先|0263-52-2581

営業時間|9時30分〜16時30分

定休日|年末年始

備考|有料試飲あり、地下ワインセラー見学は無料

景観ごと味わうサンサンワイナリー

ワインタクシーを降りて向かったのは「サンサンワイナリー」(塩尻ワインタクシーの広域コースに含まれています)。国道20号が旧中山道と交差し、塩尻峠へ至る途中の柿沢という地区にあります。

ワイナリーに隣接する約2ヘクタールの畑は標高840〜864m。塩尻市が所有する、かつて営林署が管理するヒノキの苗畑だった西向きの傾斜地を借り受けたのが、サンサンワイナリーの母体である社会福祉法人サン・ビジョンです。2011年から畑を整備し、2015年にワイナリーを設立しました。

サンサンワイナリーの魅力のひとつは、この景色を見渡せるレストランが併設すること。本場ナポリのピッツァが味わえる「ラ・ボッテガ・デラ・ピッツァ・ナポレターナ」では、ふんわり焼き上げた生地のピッツァが15品ほどそろい、ショップで購入したワインを飲むこともできます。

畑は砂利道手前まで自由に見学可。この日は武藤さんの案内のもと、特別にブドウの木そばで説明してもらった

工場は事前に予約をすれば11時・14時の2部制で案内つきの見学ができる

ショップスタッフに声をかければ、畑の手前の砂利道まで自由に見学ができ、工場は予約をすれば案内つきで見学することができます。この日は特別に、畑と工場を武藤聡さんに案内していただきました。

畑では「収穫に向けてブドウの糖度が上がる時期に雨が少ないのが一番大事。雨が降ると水分を吸い上げて糖度が落ちてしまうんです」。工場では「赤ワインは効率よくポリフェノールを抽出させるために酸素が必要だから、タンクの表面積は大きめ。白ワインは酸化しないようにスリムになっています」。そんな説明にワインへの理解が深まります。

左から「東山ソーヴィニヨン・ブラン2024」「柿沢シャルドネ ネイキッド2024」「シャトーサンサン シラー2023」。試飲のワインは日によって変わる

ワイナリー隣接の直営ショップでは、先行販売や限定販売も行われる

工場を見学した後は、ショップで新商品3種セットの有料試飲を楽しみました。

「柿沢シャルドネ ネイキッドはステンレスタンクで発酵・熟成させ、樽を使わないので白桃やハチミツのような華やかな香りがします。シラーは熟したプルーンのような香りと、黒コショウのようなスパイシーなニュアンスがあります」

武藤さんの説明はわかりやすく「日本ワインは果実の凝縮感よりも、旨みの豊富なことが特徴。だしを使った和食に合わせやすく、しょうゆ系の味つけには赤ワイン、白だし系は白ワインが合います。色で覚えるとわかりやすいですね」とのこと。

赤身の肉が合うというシラーを買い求め、改めてワイナリーからの風景を眺めます。ブドウ畑の向こうに穂高連峰から北アルプスまでを一望し、眼下には松本盆地が広がり、その手前には桔梗ヶ原と岩垂原が見渡せます。

この地で人々が積み重ねてきた長い歴史を知り、ワインが生み出した美しい景観ごと、この地のワインに親しむ1日となりました。

サンサンワイナリー

https://sun-vision.or.jp/sunsunwinery/

住所|塩尻市柿沢日向畠709-3

連絡先|0263-51-8011

[ショップ]ボッテガ

連絡先|0263-51-8711

営業時間|10時〜17時

定休日|水曜(1・2月は火曜・水曜)

[レストラン]ラ・ボッテガ・デラ・ピッツァ・ナポレターナ

https://www.instagram.com/la_bottega_della_pizza_53/

連絡先|0263-56-2688

営業時間|11時〜14時30分LO

定休日|水曜(1・2月は火曜・水曜)

構成:フィールドデザイン 取材・文:塚田 結子(編集室いとぐち) 撮影:荒井 康太

閲覧に基づくおすすめ記事