特集「新・晴耕雨読」雨でも楽しめるアウトドア Vol.2 今の時期だけの特別な景色を見つけに。長野県のローカル線で行くアート旅。

美術館・博物館の数が日本一と言われる長野県。自然に抱かれた土地のあちこちに、静かに佇む表現の場が点在している。そんなアート巡りの旅をローカル線に揺られて楽しんでみよう。田園を抜け、駅を降りるたびに出会うのは、風景と暮らしに根ざした作品たち。観光地の賑わいから少しだけ離れ、記憶と表現が交差する静謐な時間の中へ身を委ねたい。

上田電鉄別所線で行く、静寂とアートの旅。

四季折々の風景や地域の暮らしに触れられるローカル鉄道。日本一標高の高い駅がある小海線や、小田急ロマンスカーを譲り受けた車両が走る長野電鉄など、長野県内には個性豊かなローカル線が数多く走っている。

今にも雨が降り出しそうな雲行きの怪しい6月の下旬。目的地へ向かうため、まずは上田駅へと向かった。全長約11.6km、上田駅から別所温泉駅までの全15駅に停車する上田電鉄別所線は、のどかな田園風景の中をゆっくり往復するローカル鉄道だ。通勤・通学の足として日々の暮らしを支える一方、レトロな車両や沿線の先にある温泉地を目当てに訪れる観光客にも親しまれている。

上田駅と別所温泉駅を約1時間に朝夕は3本、日中は2本程度の割合で往復運行(平日、土曜、休日ダイヤあり)

車窓からは千曲川にかかる赤い鉄橋や塩田平ののどかな田園風景が

上田駅から約15分で下之郷駅へ。別所線は上田駅と下之郷駅以外はすべて無人駅であり、下之郷駅は中間駅として唯一の駅員配置駅である

無言の声に耳を傾ける……戦没画学生の思いを胸に。

降り立ったのは上田駅と別所温泉駅のちょうど中間地点にある「下之郷駅(しものごうえき)」。生島足島神社の最寄り駅のため、朱塗りの社殿を模した駅舎が印象的だ。1958年に廃線となった西丸子線のホーム上には鉄道資料館も併設されており、鉄道ファンの注目も集めている(イベントに合わせて開館)。

ここからシャトルバスに乗り、目指す場所は「無言館」。戦争で命を落とした画学生たちの遺作を展示・保存する美術館である。

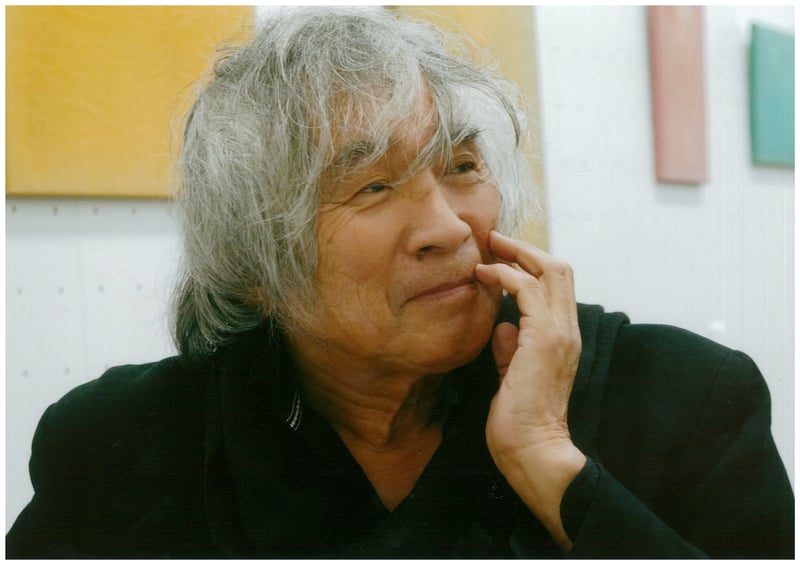

館主である窪島誠一郎さんが3年半をかけ遺族のもとを訪ね回り、画学生たちの遺作を収集、1997年5月に開館した美術館である。無言館を設立した思いを窪島さんはこう言葉に残している。

「一点一点の絵はけっして完成された作品ではなく、まだまだ発展途上というしかない画家の卵たちの絵だったのだが、かれらが描いた妻の絵、恋人の絵、兄弟の絵、ふるさとの絵、一つ一つからきこえてくる『生きたい』『描きたい』いう声は鮮烈だった。そしてその声は、それまでノホホンと生きてきた『戦争体験ナシ』の私にむかって、『おまえはどう生きてきたのか』いう重い問いを発する声にもきこえたのである」(著書『「無言館」の庭から』)

今年は終戦80年。

志半ばで筆を置いた画学生たちの作品を目にし、さまざまな思いがこみ上げてくる中、無言館に続く坂道を歩いた。

「戦没画学生慰霊美術館 無言館」。1997年開館、2024年には文筆家としても知られる内田也哉子さんが共同館主に就任

館主・窪島誠一郎さん。1941年、東京都出身。1979年、長野県上田市に「信濃デッサン館」開館(後閉館、2020年「KAITA EPITAPH 残照館」として再開)。1997年「無言館」開館。文筆家としても活躍しており著書多数。無言館、戦没画学生をテーマにした講演会なども多数行っている ©無言館

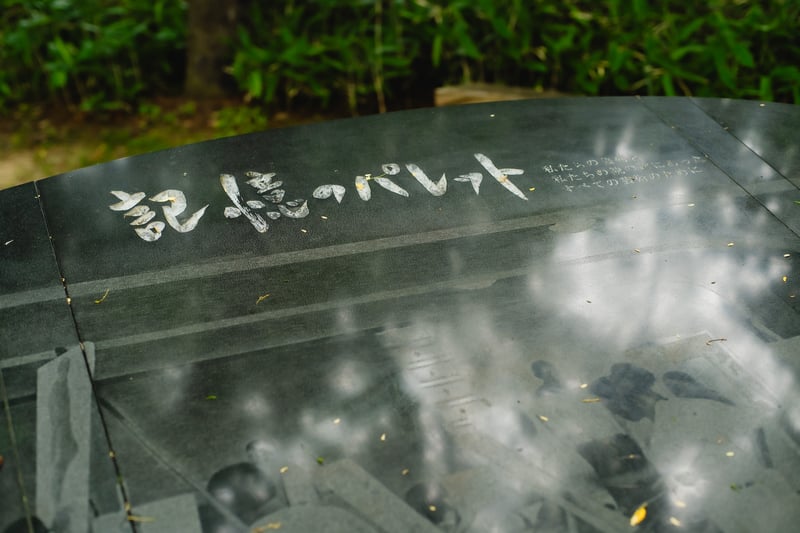

戦没画学生慰霊碑「記憶のパレット」。彼らの存在を風化させず、静かに語り継ぐ場でありたいという思いが込められている

「無言館」から100mほどのところにある「無言館第二展示館 傷ついた画布のドーム」。「無言館」開館後も窪島さんのもとに多くの遺作が寄せられたことを受け、その思いを汲んで2008年に開館したのが第二展示館だ。壁だけでなく、ドーム型の天井にも多くの作品が展示されており、画学生の声なき声が聞こえてきそうなほど、その空間に圧倒される。

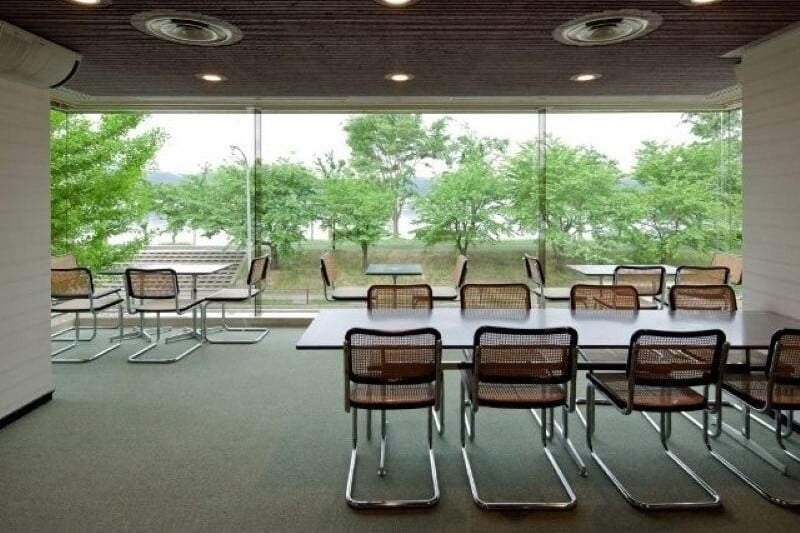

併設の「オリーヴの読書館」には窪島さんがコレクションした約3万冊の書籍や美術書などから1万5千冊ほどを開架し、自由に閲覧できる。

美術書や文学関係、児童書を多数所蔵。「無言館」の入館券があれば自由に閲覧できる

展示の余韻をかみしめながら静かに本と向き合う空間

第二展示館「傷ついた画布のドーム」に併設された「オリーヴの読書館」

「無言館第二展示館 傷ついた画布のドーム」の敷地内に設置されたモニュメント「絵筆の椅子(ベンチ)」。かつて「記憶のパレット」に赤いペンキがかけられた事件の記憶を風化させないために、その痕跡があえて施されている

【一般財団法人 戦没画学生慰霊美術館 無言館】

住所:長野県上田市古安曽字山王山3462

問い合わせ先:0268-37-1650

開館時間:9時~17時(最終入館16時30分)

休館日:火曜(祝日は開館)

入館料:1,000円、高・大学生800円、小・中学生100円(無言館・第二展示館 共通券)

HP:https://mugonkan.jp/

Googleマップ: https://maps.app.goo.gl/xcJdAAGpK5brLUmM7

静けさの余韻を胸に、空と語る公園へ。

「無言館」で得た余韻を胸に抱き、少し周囲を散策してみる。シャトルバスが停まる場所から「無言館」へと続く急勾配の坂道は「自問坂(じもんざか)」とも称される。画学生の作品を鑑賞する前後に「自分はどう生きるのか」「自分はこれまで、ちゃんと生きてきただろうか」と自らに問いかけながら歩いてほしいという願いを込め、窪島さんが名付けたのだという。

「自問坂」を自問しながら歩くと、小高い丘の下に公園があることに気がついた。第二展示館からすぐのところに公園へと抜ける細く整備された道が続いていたので、そこを歩いて公園へ向かう。

標高約550mの場所にある「山王山公園(さんのうやまこうえん)」。正面には塩田平の田園風景が広がり、その背後には信州百名山の一つである標高1266mの「独鈷山(とっこさん)」がそびえている。広い芝生広場に遊具もあるので、家族でピクニックするにも最適だ。

北側に連なる塩田平の向こうに望む山の稜線。天気が良ければ浅間山が見えることも

「自問坂」の途中にある脇道を進むと「山王山公園」まですぐ

「自問坂」途中に置かれた、首のとれた石仏

「山王山公園」から歩いて10分ほどの場所に、窪島館主の思いが詰まったもう一つの美術館「KAITA EPITAPH 残照館(旧信濃デッサン館)」がある。

村山槐多や関根正二など、若くしてこの世を去った画家たちの素描を収蔵・展示する美術館として、1979年に開館した「信濃デッサン館」。窪島さんがこの地を選んだ背景には、この場所から望む塩田平の風景への深い愛着があり、村山や関根らが信州にゆかりのある画家であったことも、この地に導かれた理由の一つだろう。

多くの人が足を運んだ美術館であったが1997年に「無言館」が開館すると徐々に来館者が減少し、2018年に惜しまれつつ一時休館。多くの作品は長野県立美術館に寄贈されたが、「再び好きな絵に囲まれて生きたい」という窪島さんの強い思いのもと、手元に残った作品をもとに2020年に再開館を果たす。「信濃デッサン館」の精神を受け継ぎながら、残照館は静かに時を刻み始めている。

「KAITA EPITAPH 残照館(旧信濃デッサン館)」に併設されたカフェ「豆カフェ enjyu」にも、ぜひ立ち寄りたい。かつて「信濃デッサン館」の休館とともに閉店していたこのカフェを再オープンさせるため、窪島さんが声をかけたのが、料理家でありソイフードマスターとして上田産大豆の普及にも取り組む王鷲美穂さんだ。さらに、スイーツを担当する吉池梨恵さんが王鷲さんの呼びかけで参加。2020年に新たな形でオープンする運びとなった。

右が料理を担当する王鷲さん、左がスイーツを手がける吉池さん。美術館やロケーション、館主の人柄に惹かれてこの場所を訪れる人は多いが、二人のもてなしを楽しみに足を運ぶ人も少なくない

店内のテーブル席、テラス席などお好みの場所でゆっくり過ごして。パラソル席はペット可

窪島館主も心を打たれたという塩田平の風景

ミュージアムカフェという場所柄、作品をイメージしたスイーツメニューも欠かせない。

「それで誕生したのが『一本のガランス』というパフェです。村山槐多の命の軌跡をイメージし、エネルギーがほとばしるロックなパフェになりました」と吉池さん。窪島さんと何度も試作を重ね、色彩など細かいところまで調整したのだそう。

リゾットとパンランチ、2種類そろうランチの中から、この日にいただいたのは「パンランチ」。地元で採れた季節の野菜をふんだんに使ったプレートランチ。スープは上田産大豆・ナカセンナリがたっぷり入ったミネストローネ。「地元で採れた野菜のおいしさを知っていただきたいので、素材を生かした味付けにしています」と王鷲さん。小梅シロップのソーダ割りなど、自家製ドリンクも豊富にそろう。

カフェからの眺めを楽しんだり、本を読んだり、自由に過ごせる空間だが「無言館や残照館で作品を鑑賞し、この場所でその作品に託された背景や心情を振り返ってもらえたら」と王鷲さん。窪島さんもそんな思いを込めてこのカフェをつくったのだろう。

「パフェ《一本のガランス》」。ガランスは朱色。村山槐多の詩をイメージし、生きること=描くことという彼の思いをパフェで表した

野菜たっぷりの「パンランチ」。季節によって変わる「玄米リゾットランチ」も評判。週末は予約がお勧め

「KAITA EPITAPH 残照館(旧信濃デッサン館)」がある場所は「前山寺(ぜんさんじ)」に向かう参道沿い。「前山寺」は、弘法大師空海が開いたとされる古刹で、室町時代に建設された「未完成の完成塔」と呼ばれる三重塔(国の重要文化財)があることでも知られている(入山は9時~16時、大人200円)。

参道にのんびり寝そべっている猫たちを見ながら、今日一日の足跡を振り返る。深く心に残るアートと景色の出会い。この土地の魅力に触れたことで、旅は思っていた以上に深いものになった。まだ見ぬ風景と心情に出会うために、機会があったらぜひ足を運んでみてほしい。

【KAITA EPITAPH 残照館】

住所:長野県上田市前山300

問い合わせ先:0268-38-6599

開館時間:4~11月の土・日・月曜11時~16時(最終入館15時30分が目安)

休館日:火~金曜、展示入れ替えなど臨時休館の場合もあり

Googleマップ: https://maps.app.goo.gl/XBht2dxVwe7vvsfk9

【豆カフェenjyu】

営業時間:土・日・月曜、11時~16時(ランチ11時30分~14時LO、ドリンクは15時30分LO)

※臨時休業もあるので、営業の詳細はInstagramを確認

電車に揺られアートを巡る、エコな信州旅。

雨降りの休日。今日はのんびり、長野県を走るローカル電車に揺られながら、アート散策へと出かけてみる。美術館がたくさんある長野県ならではの雨の日の楽しみ方。車を使わず、ローカル線を乗り継いで巡る、エコで心豊かな信州旅へ。

長野電鉄長野線で行く、芸術文化が息づく町・小布施へ。

長野電鉄の創設は1920年と古く、長野線は長野から湯田中までの24駅を結び、今なお県民の足として活躍している。小布施駅は、始発の長野駅から特急列車に乗って約25分。駅ホームからは斑尾⼭、妙⾼⼭、黒姫⼭、⼾隠⼭、飯綱⼭の北信五岳を眺めることができるほか、栗や北斎の町として知られる小布施町の玄関口にふさわしく、駅舎内には、「岩松院」(⼩布施町)の天井に描かれている葛飾北斎最晩年の絵「⼋⽅睨み 鳳凰図(レプリカ)」が描かれている。

また、駅構内にある「ながでん電⾞の広場」には、⻑野電鉄で1964年(昭和39年)から2012年(平成24年)3月頃まで特急列⾞として⾛っていた長野電鉄オリジナル車両、2000系D編成を展示。運行当初は濃い茶色(マルーン色)であったが、その後リンゴをイメージした赤とベージュの2色に塗り替えられ、通称「リンゴカラー」と呼ばれて親しまれていたという。外から車両全体を眺めるのはもちろん、先頭車両は実際に車内に入ることもできるので、ローカル線ならではのノスタルジックな雰囲気を味わうことができ、鉄道ファンだけでなく、観光で訪れた人々や子ども連れのファミリーにも喜ばれている。

「おぶせ」の駅名標の向こうに見えるのが「ながでん電車の広場」 ©長野電鉄株式会社

「ながでん電車の広場」へは使用されていない線路の上を歩いてアクセスできる ©長野電鉄株式会社

小田急ロマンスカーなど、かつて首都圏で活躍していた車両が間近で見られるのも魅力 ©長野電鉄株式会社

小布施駅から歩いて約10分の距離にある「おぶせミュージアム・中島千波館」は、小布施町立美術館として1992年(平成4年)10月に開館した。館内には、小布施生まれの現代日本画の中心作家の一人として知られる中島千波の作品を紹介する「中島千波館」のほか、同じく小布施出身で日本藝術院会員の金属造形作家・春山文典の作品を展示する常設コーナーや、中庭の一角に建ち、小布施の伝統文化財である祭り屋台を展示する「屋台蔵」、年間を通じてさまざまな展覧会を開催する企画展示室などを有している。

日本画家中島清之(きよし)の三男として、1945年疎開先だった小布施で誕生した中島千波は、東京藝術大学に進学して日本画を学び、数々の賞を受賞するなど、現代日本画壇を代表する作家として活躍。同ミュージアムの中島千波館では、中島千波から寄贈された約2000点の作品から選んだ作品を常設展示。中島千波の代名詞ともいえる桜や牡丹といった花々の作品はもちろん、人物画、装丁画、挿絵など幅広い作品を見ることができる。1945年に母方の実家がある小布施で誕生した春山文典は東京藝術大学に進学後、日展や現代美術工芸展などで受賞を重ね、2019年に日本藝術院会員、2025年には旭日中綬章を受章するなど活躍。春山文典コーナーでは、アルミニウムを主とした金属で光や風のイメージを軽やかに表現した作品を展示している。

館内には、ミュージアムショップやミュージアムカフェも併設され、鑑賞後の余韻に浸りながら、ゆったり過ごすのもお勧めだ。

中島千波館の展示イメージ ©おぶせミュージアム・中島千波館

企画展示室(画像の作品は春山文典) ©おぶせミュージアム・中島千波館

ミュージアムショップ(ショップのみの利用は入館料不要) ©おぶせミュージアム・中島千波館

コーヒーや紅茶を片手にゆっくりとくつろげるミュージアムカフェ ※カフェのみの利用は入館料不要 ©おぶせミュージアム・中島千波館

敷地内には木や花が美しく配され、季節ごとに異なる表情を見せる風景が広がる ©おぶせミュージアム・中島千波館

千曲川の舟運が発達した江戸時代、小布施町は交通と経済の要所として栄え、多くの人々が行き交う中で、独自の文化が花開いたとされる。小林一茶や葛飾北斎のゆかりの地としても知られ、小布施駅から徒歩約30分に位置する古刹・岩松院の本堂の天井には、葛飾北斎最晩年の大作「八方睨み鳳凰図」を見ることができる。

その葛飾北斎の世界観を堪能できるのが、小布施駅から徒歩10分ほどの場所にある「北斎館」。葛飾北斎の画業の初期から最晩年までの作品が収集され、季節ごとに変わる展覧会もおすすめだ。さらに館内のミュージアムショップでは、北斎関連のグッズが数多くあるので、旅の記念やお土産選びにぜひ立ち寄りたい。

小布施町の歴史に触れたいという人は、町ゆかりの重要な歴史民俗資料の展示をメインとする「小布施町立歴史民俗資料館」(土・日曜、祝日のみ開館)へ。展示内容はもちろんのこと、小学校木造校舎を再生させた建物も見どころの一つ。

町内にはほかにも、髙井鴻山記念館や桜井甘精堂の食事処・泉石亭の敷地内にある小さな栗の木美術館なども。町の散策と合わせて、文化スポット巡りを楽しんでみては。

【おぶせミュージアム・中島千波館】

住所:小布施町大字小布施595

問い合わせ先:026-247-6111

開館時間:9時~17時

休館日:水曜(9月~11月は除く)、年末年始(12月29日から1月3日)、展示替等による臨時休館あり

入館料:一般500円、高校生250円(中学生以下無料)※障がい者手帳、療育手帳お持ちの方は半額、20名以上の団体1割引

HP:https://www.town.obuse.nagano.jp/site/obusemuseum/

Googleマップ: https://maps.app.goo.gl/GG6Wh5a1vCnjbH1V6

JR中央本線で行く、上諏訪・美術館めぐり。

東京方面から上諏訪駅までは、新宿駅から東日本旅客鉄道(JR東日本)中央本線の特急列車に乗って約2時間15分で到着。諏訪市内唯一の駅として、サイクリングや花火鑑賞といった諏訪湖周辺の観光はもちろん、高島城や霧ヶ峰を訪れる人々の観光の拠点となっている。

上諏訪といえば上諏訪温泉が湧出する温泉地としても知られており、駅周辺にも数多くの温泉旅館が軒を連ねている。そんな温泉地ならではといえる上諏訪駅の特徴は、1番線ホーム脇に併設された足湯。その前身は、市町村シンボルを駅に設置する「一駅一名物」運動によって1986年に開湯された露天風呂で、2002年に現在の足湯へと改装された。ごつごつとした岩が連なる風景に、かつての岩風呂の名残が感じられ、手軽に楽しめる足湯ながら露天風呂のような趣が楽しめることも魅力の一つ。乗車券や入場券を持っていれば誰でも無料で利用することができるので、列車の待ち時間や諏訪観光の合間など、ちょっとした隙間時間を使って温泉気分を味わえる。

足湯の利用時間は9時~21時(花火大会日などは変動の可能性あり)。上諏訪駅を訪れる際には、ぜひ足湯利用のためのタオルを持参して出かけてほしい。

新宿行きなど上り列車が到着する1番線ホーム脇にある足湯 ©東日本旅客鉄道株式会社

足湯に漬かりながらホームを行き交う列車を眺めることもできる ©東日本旅客鉄道株式会社

上諏訪駅から歩いて約15分。諏訪湖畔にたたずむ北澤美術館は、諏訪市出身の実業家・北澤利男氏が収集した美術品を公開し、地域文化の振興と発展に役立てることを目的として1983年に開館。

1階には、フランス東部の古都ナンシーで生まれ、19世紀末ヨーロッパの芸術運動・アール・ヌーヴォーを代表するガラス工芸家・エミール・ガレの代表的な作品「ひとよ茸ランプ」展示室があり、そこから続くガラス工芸展示室では、エミール・ガレの作品をはじめ、アール・ヌーヴォーの双璧としてガレと並び称されるドーム兄弟、ルネ・ラリックなどが手掛けた世界屈指のガラスコレクションを鑑賞できる。

2階展示室では、東山魁夷、杉山 寧、山口華楊など、現代日本画を代表する巨匠たちの作品が展示され、季節ごとに展示替えを行うなど、日本画を眺めながら四季の移ろいを感じられる工夫が施されている。

鑑賞後は、中2階にある喫茶室へ移動して、諏訪湖を目の前に臨みながらスイーツやドリンクを味わうのもおすすめ。また、1階のミュージアムショップでは、北澤美術館の所蔵作品をモチーフにしたオリジナルグッズやガラス作家が手掛けた作品など、ギフトにもぴったりな品々がそろう。

切妻の三角屋根にクリーム色のタイル張りの外壁が特徴 ©北澤美術館

ガラス工芸展示室の展示イメージ ©北澤美術館

喫茶室からは諏訪湖を一望 ©北澤美術館

ひとよ茸をモチーフにしたオリジナル商品をはじめ、眺めているだけでも楽しめるミュージアムショップ ©北澤美術館

諏訪湖周辺は、北澤美術館のほかにも、数多くの個性豊かな美術館や博物館があり、湖畔沿いを散策しながらアートや文化に触れることができるエリア。上諏訪駅西口から歩いて約7分とアクセスも良好な場所にある諏訪市美術館は、1950年に片倉財閥より寄贈され、1956年に長野県初の公立美術館として開館。前身の「懐古館」は、1928年に竣工した「片倉館」の付属施設として、その後建てられた施設で、白壁と鉄平石を貼った土蔵風の外壁が印象的だ。日本画や西洋画、版画、彫刻、書など、幅広いジャンルの収蔵品があり、特に郷土作家の作品が充実。また、諏訪市出身の画家・原田泰治氏の作品を展示する「諏訪市原田泰治美術館」では、日本のふるさとをテーマに全国を取材し制作した作品などが展示され、見る人の心に温もりや安らぎなどを与えてくれる原田泰治の世界を存分に味わえる。

さらに、北澤美術館の道を挟んだ隣にあるサンリツ服部美術館では、日本と東洋の古代から近代までに制作された絵画・書蹟・工芸に、ルノワールやシャガールなどが手掛けた西洋近代絵画を加えた約1400点余りの作品を収蔵。国宝の本阿弥光悦作「白楽茶碗 銘 不二山」を筆頭に、重要文化財、重要美術品といった貴重な品々と出合うことができる(ただし、これらのコレクションは常設展示ではないため、展示予定については公式サイトで確認、もしくは電話にて要問合せ)。

【北澤美術館】

住所:諏訪市湖岸通り1-13-28

問い合わせ先:0266-58-6000

開館時間:4~9月は9時~18時、10~3月は9時~17時(最終入館は閉館時間の30分前)

休館日:展示替え日、12月31日、1月1日

入館料:大人1,000円、中学生500円、小学生以下無料

HP:https://kitazawa-museum.or.jp/

Googleマップ: https://maps.app.goo.gl/DKn3aonsqp1mZoUX7

撮影/内山温那 取材・文/大塚真貴子、児玉さつき

閲覧に基づくおすすめ記事