TOP PHOTO:大鹿歌舞伎(大鹿村) ©南信州民俗芸能継承推進協議会

※「国指定重要無形民俗文化財」とは

地域の風習や信仰を反映した芸能や行事のうち、歴史的・文化的価値が高いものを文部科学大臣が指定したもの。人々の暮らしの中で培われてきた無形の伝統を、次の世代へとつなぐために保存・継承されています。

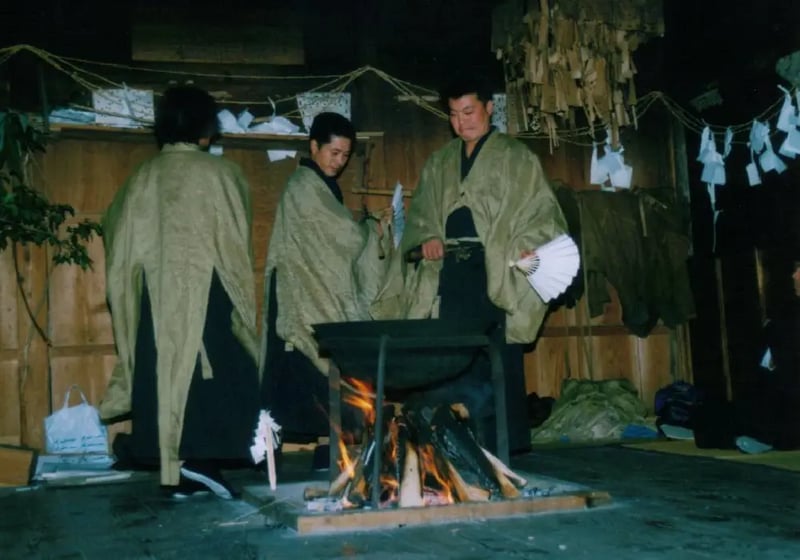

01 遠山の霜月祭り(飯田市)

南アルプスの山間に位置する飯田市の秘境・遠山郷に、古くから伝わる『遠山の霜月祭り』。昼が最も短くなる霜月に、太陽の衰えと再生になぞらえ、命のよみがえりを願う行事で、湯立て神楽などの神事が一夜を徹して執り行われます。毎年12月、地区内の複数の神社でおよそ1カ月にわたり順次開催され、一般見学が可能です。

祭りでは社殿中央の釜で湯を沸かし、神名帳を読み上げて神々を勧請(かんじょう)。切り紙の飾りを伝って神々が降りると、氏子が神楽歌を唱えて湯を献じ、神職が九字を切る古式が続きます。やがて面を着けた神々が現れ、煮え湯を素手ではねる姿は圧巻。湯気と太鼓の響きが境内に満ち、心身ともに清められます。

祭りは上町・下栗・木沢・和田の四系統に分かれ、釜の口数や舞の調子、登場する面の構成などが社ごとに異なるのも見どころです。深夜から未明にかけて最高潮を迎えるため、防寒対策は必須。また、撮影は周囲や神事の妨げにならないよう注意しましょう。

近年は地域に根ざした祈りの行事を未来へつなごうとユネスコ無形文化遺産への登録を目指す取り組みも進められています。古来の信仰と人々の祈りを間近で感じられる貴重な機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。また、霜月祭りをはじめ地元の自然や伝統文化を紹介する「上村まつり伝承館天伯」へ立ち寄るのもおすすめです。

【INFORMATION】

【民俗芸能名】遠山の霜月祭り

【開催場所】長野県飯田市上村地区・南信濃地区(GoogleMaps ※上村まつり伝承館天伯)

【開催日】12月 ※各社によって開催日時が異なるため公式サイト要確認

【詳細・問い合わせ】公式サイト

02 大鹿歌舞伎(大鹿村)

南アルプスの麓・大鹿村で受け継がれる『大鹿歌舞伎』。1767年(明和4年)の上演記録が残る、300年余の歴史を持つ地芝居です。江戸から明治にかけては禁令をかいくぐり、村人にとって最大の娯楽として親しまれてきました。

かつて村内に13の舞台が造られ、そのうち七つが現存。演目は約30種が伝わり、中でも平家物語の後日談を題材とした「六千両後日文章 重忠館の段」は、全国でも大鹿村にしか残されていない“幻の外題”です。

定期公演は春と秋の年2回で、春は毎年5月3日に大磧(たいせき)神社、秋は10月第3日曜日に市場神社で正午より開演します。境内に設けられた舞台と観客席の距離が近く、三味線や太夫の語り、役者の見得まで間近に感じられる臨場感が魅力。当日配布されるパンフレットには演目のあらすじや役者紹介が掲載され、事前に目を通しておくと、より一層観劇を楽しむことができます。

芝居の山場では小銭を包んだおひねりを舞台に投げ入れ、終演後には役者と観客で「シャンシャンシャン、オシャシャのシャン」と手締めを行います。村人の心意気と観客の熱気がひとつになる、ここでしか味わえない舞台をぜひ体感してみてください。

【INFORMATION】

【民俗芸能名】大鹿歌舞伎

【開催場所】春:大磧神社(GoogleMaps)、秋:市場神社(GoogleMaps)

【開催日】春:5月3日、秋:10月第3日曜日

【詳細・問い合わせ】公式サイト

03 新野の雪祭り(阿南町)

阿南町に伝わる『新野の雪祭り』は、雪を五穀豊穣の吉兆とみなし、田畑の実りを祈る行事。毎年1月14日に伊豆神社で執り行われ、田楽・神楽・猿楽・田遊びなど、日本の芸能の原型ともいえる多彩な演目が夜を徹して披露されます。能や狂言の源流ともされる、冬の一大行事です。

祭りは、見物人が庁屋の壁を薪などで叩きながら「ランジョウ(乱声)、ランジョウ」と呼びかける場面から始まります。深夜1時頃に大松明へ点火されると境内は炎と煙に包まれ、柔和な面をつけた「幸法(さいほう)」をはじめ、「茂登喜(もどき)」「競馬(きょうまん)」「お牛」など、面をまとった神々の化身や駒、馬が次々と現れ、夜明けまで舞が絶え間なく奉納されます。

民俗学者・折口信夫が「日本の芸能を学ぶ者は一度見るべき祭り」と紹介したことでも知られる新野の雪祭り。「当日に雪が降ると豊年になる」という言い伝えがあり、雪がない年は峠から雪を運んで供えるほど大切に守られてきました。荘厳な光景と勇壮な舞が織りなす一夜は、この地ならではの忘れがたい体験になるはずです。

【INFORMATION】

【民俗芸能名】新野の雪祭り

【開催場所】伊豆神社(GoogleMaps)

【開催日】1月14日、15日

【詳細・問い合わせ】公式サイト

04 新野の盆踊り(阿南町)

阿南町で受け継がれる『新野の盆踊り』は、室町時代末期から500年以上続くといわれる盆行事です。太鼓や笛などの鳴り物を一切使わず、やぐらの上の音頭取りによる「音頭出し」と、踊り子たちの「返し」の掛け合いだけで進むのが大きな特徴。夜の静寂に声が響き渡る、全国的にも珍しい素朴な盆踊りです。

踊りは「すくいさ」「音頭」「おさま甚句」「おやま」など7種類。中でも「すくいさ」は必ず最初に踊られる曲で、「ひだるけりゃこそ すくいさにきたに たんとたもれや ひとすくい」と歌い出されます。昔、庄屋が米を振る舞った風習に由来し、食糧に困窮していた時代の農民の願いが込められているといいます。

踊りは毎年8月14日から16日まで、夜9時に始まり翌朝6時にかけて踊り明かします。最終日の17日明け方には「踊り神送りの式」が行われ、切り子灯籠を掲げた行列が太子堂へ進み、和讃とともに祖霊を送り返します。行列を阻んで「能登」を踊り続ける踊り子と、進もうとする行者のせめぎ合いが祭りのクライマックス。切り子灯籠に火が灯されると、秋唄を歌いながら静かに幕を閉じます。

神迎えと神送りを繰り返す独自の信仰と結びついた新野の盆踊り。地元の人々だけでなく、観光で訪れた人も自由に参加できるのが魅力です。地域の人々と肩を並べて踊る、特別な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

【INFORMATION】

【民俗芸能名】新野の盆踊り

【開催場所】阿南町 新野本町通り(GoogleMaps)

【開催日】8月14日〜17日

【詳細・問い合わせ】公式サイト

>>目次に戻る

05 和合の念仏踊り(阿南町)

阿南町の山間に位置する和合(わごう)地区は、急斜面に家々や畑が点在する、日本の原風景のような土地。そんな深い自然の中で毎年8月に行われるのが『和合の念仏踊り』です。祖霊の供養と無病息災を祈り、270年以上にわたり受け継がれてきました。

踊りはゆったりと厳かに始まり、次第に激しさを増していきます。中心を担うのは、長い竹の先にチガヤを掲げて回す役目を持つ「ヤッコ」と、裸足で飛び跳ね互いに体をぶつけ合う「ヒッチキ」と呼ばれる踊り手たち。太鼓や鉦の音が鳴り響く中、ヤッコが大きくチガヤを振り回し、ヒッチキが力強い舞を繰り広げ、ほとばしるエネルギーが観る者を圧倒します。

地元・和合の人々にとって、この念仏踊りは一年で最も楽しみにしてきた行事。農作業に追われる厳しい暮らしの中、この日だけは仕事を休み、地域全体が心をひとつにして踊りに興じてきました。笛を吹くのは子どもたちで、世代を超えて地域の連帯感を深める機会でもあります。

『和合の念仏踊り』は、同じ阿南町の「新野の盆踊り」とともに「風流踊(ふりゅうおどり)」としてユネスコ無形文化遺産に登録され、地域の誇りとして世界にその価値が認められています。

【INFORMATION】

【民俗芸能名】和合の念仏踊り

【開催場所】熊野社(GoogleMaps)、林松寺(GoogleMaps)

【開催日】8月13日〜16日

【詳細・問い合わせ】公式サイト

06 向方お潔め祭り(天龍村)

天龍村南西部・向方地区に鎮座する天照皇大神社では、毎年1月3日に湯立て神楽を奉納する『向方お潔め祭り』が行われます。かつては臨時祭の呼び名だった「お潔め祭り」ですが、現在は臨時祭と例祭の演目が組み合わさって伝えられています。

神楽は面を用いないのが特徴で、扇・ヤチゴ・剣などを手に「花のようとめの舞」「四つ舞」「古伝の舞」「火伏せ」といった舞が奉じられます。さらに「剣の舞」や「三つ舞」に見られる複雑な所作は呪術性が高く、貴重な舞として受け継がれてきました。奥三河の花祭の原型ともいわれる「三河大神楽」と共通する演目も多く、地域を越えた文化のつながりを今に伝えています。

天龍村の「坂部の冬祭り」「向方のお潔め祭り」「大河内池大神社の例祭」の三つの祭りは、総称して「天龍村の霜月神楽」と呼ばれます。いずれもこの地ならではの神秘的な世界を体感させてくれるものです。

【INFORMATION】

【民俗芸能名】向方お潔め祭り

【開催場所】天照皇大神社(GoogleMaps)

【開催日】1月3日

【詳細・問い合わせ】公式サイト

07 坂部の冬祭り(天龍村)

およそ600年の歴史を持つ天龍村の坂部地区で催される『坂部の冬祭り』。地元・大森山諏訪神社を舞台に、1月4日の夕刻から翌昼まで続く勇壮な祭礼です。日没どき、火の王社を発った神輿のお練りが伊勢音頭を響かせながら大松明の周りを巡り、境内の熱が一気に高まります。

やがて湯立ての釜が清められ、子どもたちによる「花の舞」で口火が切られると、夜通し「本舞」と「御湯」が繰り返し奉納されます。深夜の社は松明の炎と湯気、太鼓の響きに包まれ、凛とした緊張感が張りつめます。

明け方の見せ場は「たいきり面」。赤鬼が大鉞(おおまさかり)を担いで現れ、宮人が捧げる松明を次々と断ち切るたび、火の粉が舞殿いっぱいに散ります。続いて獅子・水の王・火の王・翁などの面形舞、さらに「海道下り」「魚釣り」といった狂言的な演目へ。厳粛さと滑稽さが交互に現れる構成が、祭り独特のリズムを生み出しています。

終盤、朝日が差し込む頃には場が次第に鎮まり、正午前後にお開き。厳寒の山里で受け継がれてきた炎と湯の神事は、年の始めに身と心を清めてくれます。

【INFORMATION】

【民俗芸能名】坂部の冬祭り

【開催場所】大森山諏訪神社(GoogleMaps)

【開催日】1月4日、5日

【詳細・問い合わせ】公式サイト

08 大河内池大神社の例祭(天龍村)

標高約800mに広がる天龍村・大河内地区に鎮座する池大神社では、毎年1月5日に『大河内池大神社の例祭』が執り行われます。夜通し奉納される湯立て神楽。山里に太鼓と笛の音が響き渡ります。

例祭は「お登り」の太鼓を合図に始まり、境内の薪に火が入ると神事が進行。序盤は「順(ずん)の舞」から始まり、「扇の三つ舞」「剣の三つ舞」へと展開します。上衣の裾を釜に浸して湯を散らす「湯ばやし」も特徴的で、奥三河の花祭の影響を伝える所作といわれています。

終盤の「鎮めの舞」は、天下を踏み固めるとされる厳格な舞で、熟練者にしか許されない重みのある所作。最後は湯を四方に散らす「竜王の湯」で締めくくられます。この釜の湯を口にすると一年を健やかに過ごせると伝えられ、瓶に入れて持ち帰る参拝者も見られます。

【INFORMATION】

【民俗芸能名】大河内池大神社の例祭

【開催場所】大河内池大神社(GoogleMaps)

【開催日】1月5日

【詳細・問い合わせ】公式サイト

国選択無形民俗文化財

黒田人形(飯田市)/今田人形(飯田市)/早稲田人形(阿南町)/下伊那のかけ踊り(飯田市・下伊那郡内)/大河内の鹿追い行事(天龍村)/下伊那のコト八日行事(飯田市・下伊那郡内)

県指定無形民俗文化財

大島山の獅子舞(高森町)/日吉のお鍬祭り(阿南町)/清内路の手作り花火 上清内路・下清内路(阿智村清内路)

県選択無形民俗文化財

深見の祇園祭(阿南町)

【参考】

南信州民俗芸能ナビ

https://mg.minami.nagano.jp/

文:松尾 奈々子

閲覧に基づくおすすめ記事