TOP PHOTO:写真の緑茂る丘が勘六山(長野県東御市八重原)

アトリエと、竹と土の工房

☞ riwakosumi.jimdofree.com

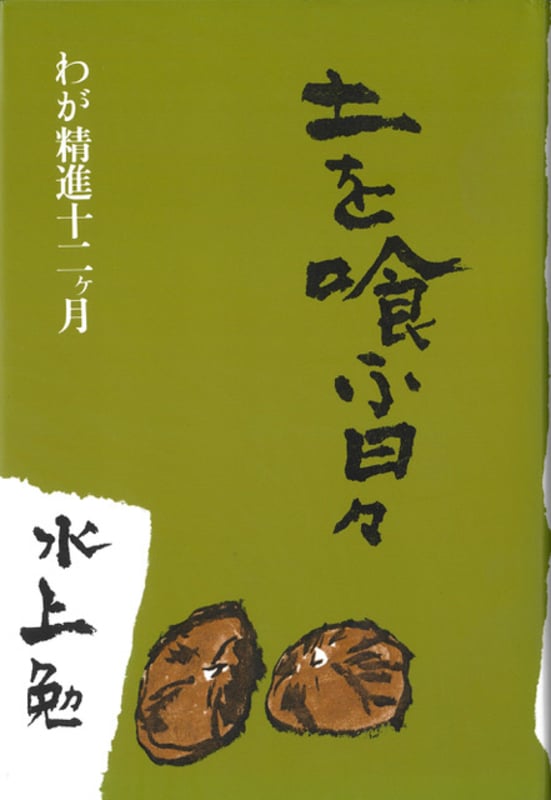

映画『土を喰らう十二ヵ月』の原案となった『土を喰ふ日々』は、作家・水上勉さんによるエッセイで、禅寺での修行経験をもとに、軽井沢のアトリエで作る料理や暮らしを綴った1冊です。

東京の自宅のほか、故郷の福井と軽井沢にアトリエを持っていた水上氏ですが、心筋梗塞を機に湿気の多い軽井沢から屈指の晴天率を誇る北御牧村(現在の長野県東御市)の勘六山へと移ります。

そのとき窯守を任されたのが陶芸家の角(すみ)りわ子さんでした。工芸への造詣が深かった水上氏はアトリエに竹の工房と陶芸工房を構え、自らも竹紙を漉き、土をこねるのが常でした。自身の骨壺も、若狭の土で焼いたほどです。

「靴の裏にカステラみたいにこびりつくいい土があるんや。角君、あれ焼いたらええ陶器になるよ」という水上氏の言葉に、角さんは北御牧へ。1993(平成5)年のことでした。

もてなしは自ら炊く小豆や野の花

余命3年の宣告にもかかわらず、軽井沢の頃のように畑を耕してはときに畑で採れた野菜を使って食事を作り、自ら漉いた竹紙に小説や絵をしたためる日々は12年続きました。その様子はエッセイ『精進百撰』にも綴られています。

来客がある前の晩には自ら小豆を水に浸し、ぜんざいを作って碗に盛り付けてもてなしました。「水に浸けるところからが先生のもてなし、まさに〝馳走〟の心です」。

秋になれば野山のワレモコウやススキ、女郎花を束にして、旧知の方に贈りました。「野生だからそんなにきれいじゃないけど、先生がやるとすてきなのよ」。誰かを思って心を込め、畑に、山に走る、それが水上勉という人でした。

人に触れ、土に触れた人生

1919(大正8)年生まれ。幼少の頃から聡明だったといわれ、貧しい家庭の事情もあり9歳で禅寺へ。戦前戦後の厳しい時代を生き延びながら文学を志し、そのデビューは遅咲きの40歳でした。

その後、禅寺を題材にした直木賞受賞作『雁の寺』、洞爺丸事故と岩内大火をモチーフにした『飢餓海峡』と、仏教、歴史、地方の貧困、障がい者問題などをテーマに執筆。なかには児童文学も。その幅の広さは、遺した膨大な作品たちが示してくれます。

「苦労を重ねたからこそ幅広い視野を持ち、常に下からの視線を大切にしていらした」と角さん。かといって聖人君主ではなく、執筆時には荒れることも。「閻魔(えんま)さんから菩薩様まで内在する、人間味のある人。みんなが先生のことを大好きでした」。

皇室や文豪、デザイナー、女優など華やかな世界とのつきあいもあれば、ときには小説のモデルとなった元死刑囚が、恩赦によって出所して訪ねてきたことも。その誰にも分け隔てなく接したといいます。

土に触れ、土から得たものを食べる循環を意識して生きれば、さまざまな社会問題に理屈ではなく、正しく対峙できると語る角さん。「先生は、それを体現しながら生きた人。今のような時代にこそ、たくさんの人が先生の思想に触れてほしいです」。

撮影:平松マキ、取材・文・編集:山口美緒・塚田結子(編集室いとぐち)

閲覧に基づくおすすめ記事