TOP PHOTO:上高地から望む霞沢岳。徳本峠からアクセスする鋭鋒

北アルプスを横断するロングトレイルの開通

「日本の屋根」と呼ばれる北アルプス。本州の中央を南北に延びるこの山脈は、古来、天下の要衝だった。登山が一般的でなかった時代にも“北アルプス越え”は行商などの目的で行なわれていたという。

楽しむためでなく、人々が生活のために必死で越えた道。そんな古道が、新たな観光ルートとして蘇った。

その名も『信飛トレイル』。

ルートは、松本から島々、上高地を通り、中尾峠、奥飛騨、平湯温泉を抜けて高山へ。総延長117㎞という長大な道程だ。

信飛トレイル準備委員会代表理事の藤江佑馬さんは、ネパールやニュージーランドなど海外のロングトレイル(距離が長い自然歩道)を数多く歩いた経験をもつ。

「自分が住む北アルプス周辺にも、海外のようなロングトレイルがあるといいのになあと思っていたんです」

そんな想いを抱いていた藤江さんに、信州と飛騨をひとつの観光圏にしようという環境省の一大プロジェクト「松本・高山ビッグブリッジ構想」の話が舞い込んだのは2022年のことだった。

藤江さんは、トレイルルートの検討会チームに加わり、ルートの選定、運営組織の立ち上げなどに奔走。なかでも力を入れたのが、地元住民の理解を得ることだった。2024年にトレイルのオープンを予定していたが、地域住民の理解がまだ十分得られていないと感じ、1年延期して各地で説明会を行なってきたという。

歴史あるルートを軸に無限大に広がる楽しみかた

『信飛トレイル』は6つのセクションに分けられている。セクション1からセクション3の中尾峠までが長野県、そこからセクション6は岐阜県となっている。この記事では、信州側であるセクション1~3を紹介したい。

市街地を通るセクション1に対し、セクション2と3は本格的な登山ルートだ(※)。沢の渡渉、はしごや鎖場などの難所もあり、山慣れた登山者向けの道である。

「登山ルートであるこの区間を含めたのは、北アルプスを象徴する歴史的な道だからという理由が大きいですね」と藤江さん。

セクション2は江戸時代の「杣の道」であり、登山史に残るクラシックルートでもある。セクション3は鎌倉街道や飛騨新道として用いられ1000年の歴史がある道だ。

藤江さんは信飛トレイルの魅力を次のように語る。

「松本と高山は、違いがありつつも、根底には共通した文化が流れています。たとえば気候。松本は比較的乾燥しているけれど、高山はしっとりしている。だから植生も異なっています。歩くと違いがよく感じられておもしろいですよ。いっぽうで、どちらも北アルプスの麓にあり、山の恵みを受けてきた生活や文化が育まれている。自然と共存するという人々の価値観や精神性が似ていると思うんです」

なお今回発表されたのは、あくまで信州・飛騨をつなぐうえで軸となる一本目のルートだという。今後は、周辺の観光スポットなども含めたさまざまな観光ルートを拡充していく計画だそうだ。

※注意

●セクション2は、2025年7月31日現在、登山道崩壊により通行止めとなっている。崩れやすい道のため事前に情報収集すること。

●セクション3は、焼岳の噴火警戒レベルが2以上で通行止めとなる。事前に噴火情報を確認すること。

【セクション1】松本~島々/松本平の“水”を味わう

「松本は“水の街”。北アルプスに降った雨が、松本のあちこちで湧き出しています。セクション1には、水にちなんだカルチャーを感じられるスポットがたくさんあります」と藤江さん。

セクション1では、梓川沿いに島々集落まで遡っていく。島内地区の白木染工場、宮渕地区の新橋屋飴店など、清らかな水が生み出した松本の名産に触れることができる。

少し足を延ばしてアルプス公園に立ち寄れば、展望台から松本平を一望。これから向かう島々谷が遠くに見える。

新橋屋飴店の米飴。創業当時の味と製法を引き継いでいる

田中社長のおすすめ商品「まめ板」。パリパリの飴の食感に落花生の香ばしさが引き立つ

店舗の佇まいや看板に歴史を感じる

創業約170年の老舗「新橋屋飴店」はぜひ立ち寄りたいスポットのひとつだ。

「明治の初めごろには、松本全体で20軒もの飴店があったそうです」と話してくださるのは田中聡社長。

糸魚川街道に面している新橋屋飴店。店のそばにある川に“新橋”が架かっていなかった時代は、舟の渡し場があって店は舟待ちの旅人で賑わったそうだ。

松本で飴づくりが盛んだった理由は、松本の自然環境にあると田中社長は言う。

「松本平できれいな水が湧き、美味しい米がとれる。あと乾燥した気候が飴作りに適していたんです」

今も、もち米と麦芽を使い、当時と同じ製法で作られるという新橋飴。ほぼすべての工程が手作業でつくられるという飴は、自然でやさしい味がした。

梓川沿いの道では、すばらしい北アルプスの眺望が広がる。さらに進み、新島々駅の手前で現れるのが八景山橋だ。

八景山橋は、増水時には水に沈んでしまい渡れなくなる「沈下橋」である。小さな橋だが、梓川の清流がいっそう近く感じられる。ここまで来れば、セクション1のゴールは目の前だ。

【セクション2】島々~上高地/北アルプスのクラシックルート

小さな路地に家屋が立ち並ぶ島々集落。左手前の土蔵が「アルパインカフェ満寿屋」

カフェ営業のほか、登山者用の駐車場・テント場の提供も行なっている

セクション2は、島々の集落から徳本峠(とくごうとうげ)を越えて、上高地に至る区間。登山装備が必要で、長距離・長時間の歩行となるが、登山者からは「徳本峠越え」と呼ばれて、憧れのルートとなっている。

なぜ憧れなのか。それは、この道が北アルプスの近代登山史を語るうえで重要な意味をもつ「日本のクラシックルート」だからである。

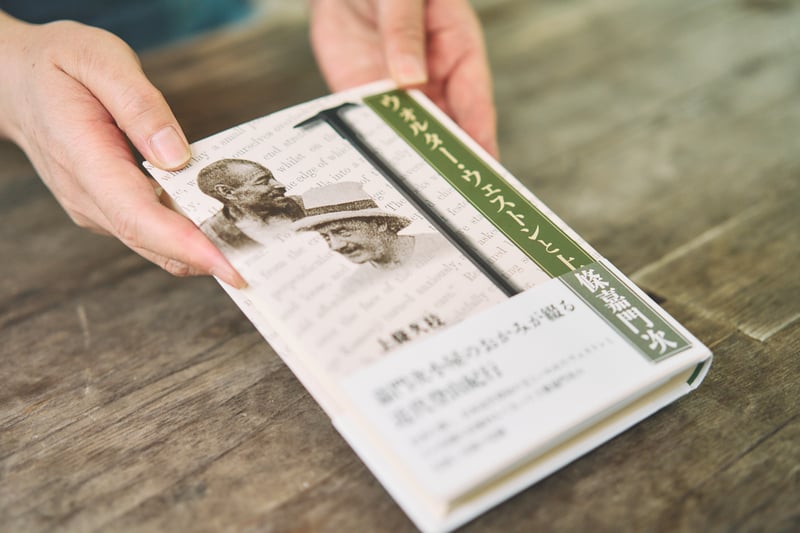

上高地にバスが開通する以前、信州側から上高地に入る道が、この徳本峠を越えるルートだった。「日本アルプス」の名づけ親であるウォルター・ウェストンと、その案内人の上條嘉門次をはじめ、高村光太郎や芥川龍之介などの文化人もこの道を通った。

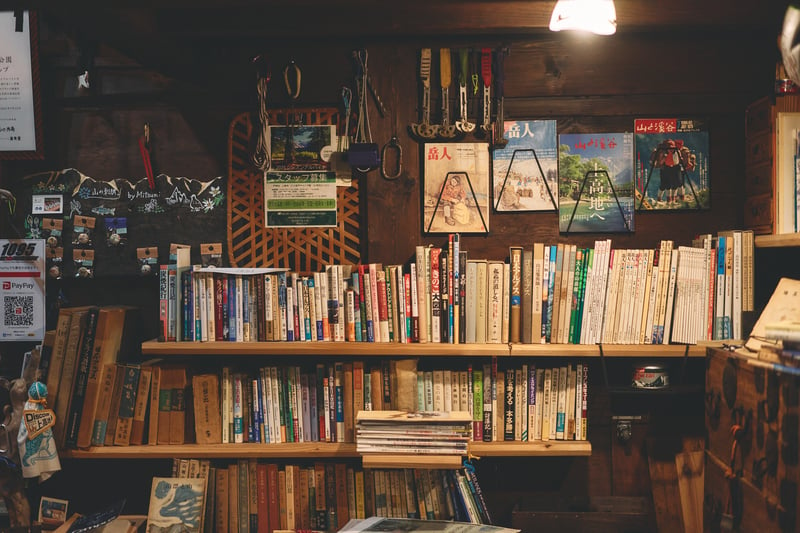

島々集落にある「アルパインカフェ満寿屋」は、江戸時代から残る土蔵をセルフリノベーションし、2022年に開店した。店内に入ると、古い登山道具や民具、古書などが壁一面に飾られている。

「アルパインカフェ満寿屋」のオーナー、山口浩喜さん

店内には北アルプス南部地域に関する古書がいっぱい

昔の民具、農機具などが飾られる。登山用のキスリングザック、ピッケルなども

「引っ越してきたときは、煤と埃で本当に汚かったんです。でも2階に上がったら『文政十二年』という棟書きが見えて驚きました。播隆上人が槍ヶ岳を開山した1年後です」

と、オーナーの山口浩喜さんは話す。

そこから歴史的な資料や文献の収集に火が付いたという山口さん。集落のお年寄りに話を聞くなどして、情報を整理していったという。

「クラシックルートは、嘉門次とウェストンが越えた道という話があまりにも有名ですが、もともとは島々の人たちが木材伐採のために上高地へ通った生活道でした。島々では米が採れず、江戸時代は年貢の代わりに木材を納めて扶持米をもらっていた。この蔵もその名残だと思われます」

嘉門次も、伐採のために上高地に入っていた杣人(そまびと)の一人だった。明治期になり、上高地に小屋を建てて山に籠ったきっかけについて、「青年期の嘉門次は、当時の厳しい封建制度や家長制度の中で苦悩し、仕事の上でも村人たちとあまり良い関係を築けなかったのではないか」と山口さんは言う。

「村人たちと距離を置き、山でイワナを獲ったり猟をしたりして暮らすうち、より厳しい山の理を知るようになった。山案内人としての嘉門次の人生には、そういう暗い側面も見えるのではないでしょうか」

今では上高地へバス便が通り、通行する登山者も少ないクラシックルート。崩壊もしやすく、しばしば通行止めになる。山口さんは、行政と連携して道直しや修繕をしているという。登山道整備のボランティア募集には、全国から希望者が集まるそうだ。

「崩壊するたび道を直してまで、このルートを残す意味があるのかと言う方もいるかもしれません。でも廃道になれば、道にまつわる歴史も薄れていってしまう。私のような語り部がいなくなったら、歴史自体が消えてしまう可能性もある。だから、私は絶対にこの道を残していきたいと思っています」

信飛トレイルの一部として、今後クラシックルートが広く知られ、整備が進むことを祈りたい。

【セクション3】上高地~中尾高原口/火山と大地の息吹を感じる

セクション2のクラシックルートの終着点(起点)は、上高地の明神(みょうじん)エリアだ。河童橋から徒歩1時間ほど離れた場所で、鳥のさえずりが響く静かな深い森に、清流が流れている。セクション3はここから始まる。

穂高神社の奥宮と、その奥に美しい水をたたえた明神池。そのすぐそばに、上條嘉門次が建てた「嘉門次小屋」が佇む。

国の登録有形文化財に指定された「囲炉裏の間」では、パチパチと火が爆ぜる音がする。その囲炉裏で香ばしく焼かれるイワナの塩焼きは、上高地の絶品グルメのひとつとして人気を呼んでいる。

「バスが開通する前は、明神が上高地の入り口でした。明神は、昔の上高地の雰囲気がまだ残っている場所だと思います。この小屋では囲炉裏が現役で活躍していて、昔ながらの山の生活や文化にも触れられます」

と、嘉門次小屋の5代目、上條瑞穂さんは話す。

「私も、小学生の行事でクラシックルートを歩いたことがあります。とても長くて上高地に着いたときは、ただホッとするばかりでした。でも、徳本峠で見たアルプスの雄大な景色には感動しましたし、その景色を昔の人はどんな風に感じたのだろう、と思いましたね」

信州と飛騨をつなぐセクション3は、『信飛トレイル』の核心部分。上高地から焼岳方面へ抜ける登山道は、鎌倉街道や飛騨新道として使われた古道でもある。ウェストンも、明治27年に笠ヶ岳登頂のあと、中尾高原口から中尾峠を越え、さらに徳本峠を越えて信州へ抜けたという。

北アルプスの登山道は、近代の登山ブームにより開拓されたと思われがちだが、実は昔からさまざまな道が北アルプスを通っていたそうだ。飛騨と信州をつなぐ道のほか、木曽方面へ抜ける道、富山から槍ヶ岳を越えて信州へ抜ける道もあったという。

「昔の人は健脚だったんです。山や峠を越える道を、まるで通勤路みたいに行き来していたそうですよ」と上條さんは笑った。

焼岳を通り、中尾峠で上高地を見下ろすとき、昔の旅人は何を思ったのだろうか。大地の息遣いを感じ、火山のパワーに圧倒されていたのだろうか。私は焼岳を見上げながらそんな想像をめぐらせた。

歴史、文化に想いを馳せる旅の楽しみ

北アルプスをとりまく歴史や文化。今回、それを知ったことで、これまで何度も訪れたことのある上高地や松本の街の景色が違って見えた。観光地ではなく、山とともに生きる人々のリアルな暮らしがあった場所。その過去への想像は、私の旅を彩り豊かにしてくれた。

自然が繰り広げるドラマチックな光景を見るだけでも旅は楽しい。でも、その景色の裏にある土地の歴史や文化を知ることで、旅は幾重にも深くなっていく。

信飛トレイルは、そういう旅の楽しみ方を私たちに教えてくれる。

●信飛トレイル:https://shinpitrail.com/

●新橋屋飴店:https://www.shinbashiame.info/

●アルパインカフェ満寿屋:https://yama.cloud/alpinecafemasuya/

●嘉門次小屋:https://kamonjigoya.jp/

取材・文:横尾絢子 撮影:花岡 凌

閲覧に基づくおすすめ記事