観光スポット

鈴岡城址

飯田市

標高490mの断崖の上にあり、自然の地形を利用した山城。鎌倉から室町時代の山城の特徴を備えています。春のつつじが美しい。

2022.3.7 長野県知事 阿部守一

1330件見つかりました.

エリア

記事タイプ

観光スポット

飯田市

標高490mの断崖の上にあり、自然の地形を利用した山城。鎌倉から室町時代の山城の特徴を備えています。春のつつじが美しい。

観光スポット

飯田市

遠山土佐守は、家康の命により大坂方の落人を取締る任を仰せつけられこの地に建立。榑木材木の取締りも担っていました。

観光スポット

飯田市

この地を治めた豪族・小笠原氏の居館で江戸初期にさかのぼる全国唯一の遺溝。平成11年には隣接して小笠原資料館が開館。

観光スポット

飯田市

飯田藩主堀家の屋敷門。べにがらで赤く塗ってあるので「赤門」と呼ばれますが、正しい呼び方は桜丸御門。

観光スポット

飯田市

天保11年に建てられた人形浄瑠璃専門の舞台。4月の第2土、日曜日には、奉納上演が行わます。

観光スポット

飯田市

麻績校舎は、歌舞伎舞台と学校を兼ねて建てられたもの。学校建物としては県内最古。春は校舎前にある麻績の舞台桜を見に、多くの花見客でにぎわいます。

観光スポット

飯田市

天竜川にかかる姑射橋近くにあり、「市丸歌碑」と「天竜下れば」の歌詞が刻まれた御影石がはめ込まれています。

観光スポット

飯田市

江戸時代から300年以上受け継がれている人形浄瑠璃。天保11年に建てられた人形浄瑠璃専門舞台があります。<定期上演>4月の第2土、日曜日には奉納上演が行われます。...

観光スポット

飯田市

宝永元年(1704年)、氏神様(大宮八幡社)のお祭りを賑やかにしようと人形操りが始まりました。毎年10月には神社のお祭りに合わせて奉納上演が行われます。

観光スポット

飯田市

高遠に流罪となった絵島をしのんで歌われる歌で、上村上町地区では盆踊り歌として現在まで伝えられています。

観光スポット

飯田市

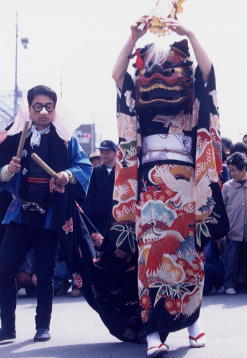

軽快な囃子に合わせ、雌獅子がその年の安泰を祈願し大神楽の舞を演じます。後取の所作も見物です。

観光スポット

飯田市

農作業が無事に行われたお礼と、雨乞いを祈願して舞われる。神前での踊り、道中での踊りがあります。

観光スポット

飯田市

大黒天及び蚕玉大明神を主神としており、例祭には大黒天、蚕玉大明神の神面をつけて弓引き神楽を奉納します。

観光スポット

飯田市

神楽歌と舞をともなう霜月祭とよく似た祭が行なわれ、主神山王様と蚕玉様に対する舞が奉納されます。

観光スポット

飯田市

中郷八幡社で、その年の農作物の出来具合を占う行事として行われています。

観光スポット

飯田市

子孫繁栄と家庭円満、五穀豊穣を願う行事で、中学生以下の子どもたちが新婚家庭に行き、縁側や玄関先で祝い棒を叩くというものです。

観光スポット

飯田市

ことがみ送り、八日様と言われ、悪疫をはらい厄病神を送ってしまう行事です。

観光スポット

飯田市

燃えさかる炎を囲み、神仏へ湯を献じ、新たな魂の息吹を起こす素朴な信仰と暮らしを伝える湯立神楽です。

観光スポット

飯田市

眼前に雄大な南アルプスを眺め、朝日が足元からのぼるような集落。そこが「日本のチロル」と呼ばれる下栗の里です。「にほんの里100選」にも選ばれました。

観光スポット

飯田市

民俗学の父・柳田国男が1927年に東京に建てた「喜談書屋」を移築したもの。柳田は旧姓松岡で、元飯田藩士柳田家に養子に入っています。館内では柳田が書いた本や民俗学の本、柳田と飯...